相続・遺言

相続人の範囲と法定相続分

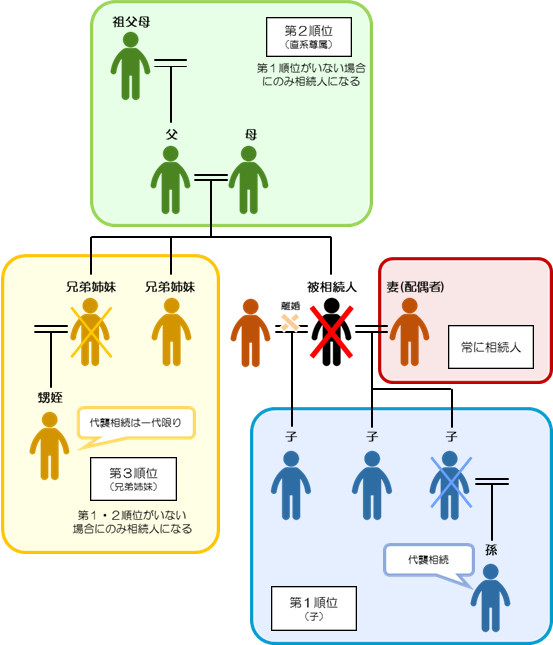

被相続人が死亡し、相続手続を開始するにあたって、まずは、誰が相続人となるのかを特定する必要があります。相続人の特定は、相続開始日である被相続人の死亡日を基準に行います。

相続人の範囲については、民法887条、889条、890条などにおいて、以下のとおり定められています。

- 配偶者

被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります(内縁関係の配偶者は、相続人に含まれません)。 - 第1順位-被相続人の子

被相続人の子も常に相続人となります。

子が被相続人より先に死亡しているときは、子の直系卑属(孫など)が相続人となります(代襲相続。子が存命のときは孫が相続人となることはありません)。子や孫が養子であっても、実子と等しく相続人となります。 - 第2順位-被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

第1順位の相続人がいない場合、第2順位である被相続人の父母など直系尊属が相続人となります。

親世代である父母のいずれかが存命であれば、祖父母世代が存命であっても、被相続人に近い世代である父母だけが、相続人となります。

養親も実親と等しく相続人となります(実親・養親ともに存命の場合であっても、法定相続分に差はありません)。 - 第3順位-被相続人の兄弟姉妹

第1順位の相続人がおらず、第2順位の相続人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹である第3順位の人が相続人となります。

兄弟姉妹本人が既に死亡しているときは、その子供である甥姪が相続人となります(代襲相続)。ただし、代襲相続するのは、この一代限りです(被相続人の甥姪まで死亡していたとしても、さらにその子供が相続人になることはありません)。

また、相続人は、以上第3順位までであり、いとこなどが相続人になることはありません。 - 相続放棄している場合

相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。

したがって、相続放棄をした人の子に相続権が移ることもありません(例えば、被相続人の子が相続放棄をした場合、被相続人の孫が相続人になることはありません)。

相続人の特定ができたら、遺産分割協議の前提となる、具体的な相続割合である法定相続分を検討します。

法定相続分については、民法900条、901条において、以下のように定められています(ただし、被相続人の死亡が昭和56年1月1日以降の場合。これ以前に死亡されている場合は一部異なりますので、ご注意ください)。

- 配偶者と子供が相続人である場合(相続人が配偶者と第1順位のケース)

配偶者:2分の1

子供:(全員で)2分の1 - 配偶者と直系尊属が相続人である場合(相続人が配偶者と第2順位のケース)

配偶者:3分の2

直系尊属:(全員で)3分の1 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合(相続人が配偶者と第3順位のケース)

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:(全員で)4分の1 ※

※ ただし、半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくした兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1(900条4号)。

遺産分割について

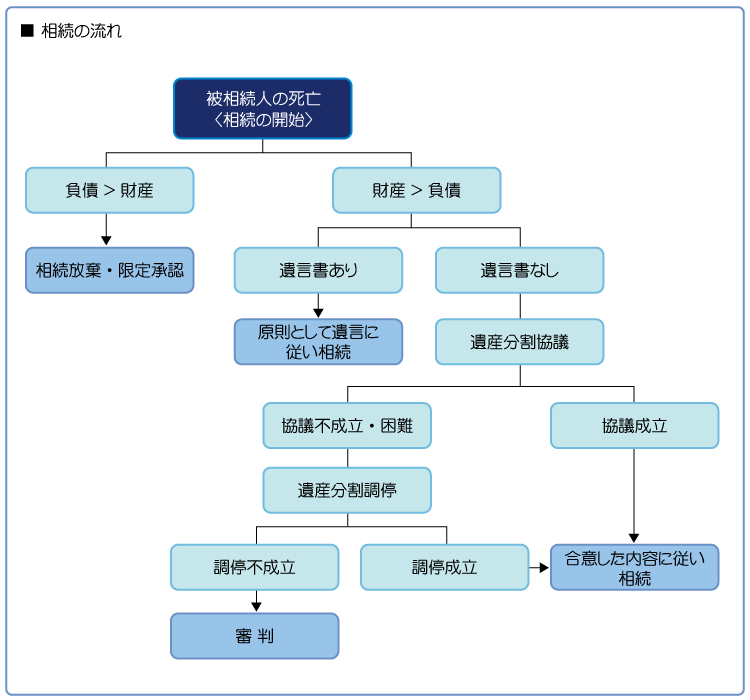

被相続人が遺言を残していない(または、遺言はあったが有効なものではなかった)場合、相続財産の調査も完了し、相続人の特定もできましたら、相続人間で遺産の分け方を決める手続に入ります。

まずは相続人全員での「協議」、すなわち、遺産の分け方について、相続人間での話し合いによる解決を図ります。

協議の方法については、特に法律で決められていませんので、どのような形でも構いませんが、最終的にすべての相続人が合意をする必要があります。

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所の手続を利用することになります。

家庭裁判所の手続には、遺産分割「調停」と、遺産分割「審判」という二つの手続があります。

簡単にいうと、「調停」は家庭裁判所での話し合いで合意解決を図る手続、「審判」は裁判官の判断で結論を下してもらうという手続です。

これらは、相続人の1人または複数が、残りの相続人全員を相手にして、裁判所に申立てを行うことによって始まります(協議がまとまらなければ自動的に始まるわけではありません)。

遺産分割を巡る諸問題

共同相続人の中に、被相続人から特別な利益の供与(遺贈や多額の生前贈与)を受けた者がいる場合、その受けた利益を「特別受益」として、計算上、その額を遺産に加算(「持戻し」と呼ばれています)した上で、具体的な相続分を算定することにより、共同相続人間の公平を図っています(民法903条)。

具体的には、①遺贈(遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡すること)を受けること、又は、②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与(生前贈与)を受けることが特別受益に該当します。

寄与分共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合、その維持または増加させた分の財産を「寄与分」として、計算上、その額を遺産から控除した上で具体的な相続分を算定し、その後に、「寄与分」については、特別の寄与をした者の相続分に加えることによって、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。

なお、相続人でない「親族」(=6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)が、被相続人の財産の維持又は増加について、「特別の寄与」をした場合には、「寄与分」ではなく、相続人に対して「特別寄与料」を請求することになります(民法1050条)。

遺産分割に付随する問題法律的には、遺産の問題とは別の問題であるものの、事実上、遺産分割の問題と合わせて協議するのが一般的な問題として、「被相続人の葬儀費用の負担処理」、「遺産不動産の賃料収入の精算方法」、「一部の相続人による遺産預貯金の使い込み」などがあります。詳細については、各コラムをご参照ください。

遺言と遺留分

生前であれば、自らの財産は、自分の意思で自由に処分することができますが、死後については、事前に遺言を残しておかなければ、自分の意思とは無関係に、法定相続となってしまいます。

特定の相続人に遺産の配分を大きくしたい、相続させたくない相続人がいるなど、法定相続とは異なる相続をしたい場合には、遺言書の作成が欠かせません。

有効な遺言がある場合、原則として遺産分割協議を行う必要もなくなりますから、事後の相続預貯金の払戻や、不動産の名義変更等の手続も円滑に進めることができるため、法定相続どおりの相続をする場合であっても、遺言書を作成するメリットはあります。

また、遺言はいつでも書き換えることができますから(複数の有効な遺言がある場合、作成日付の最も新しいものが優先されますし、いつでも撤回することができます)、例えば、余命宣告されたわけではないが、癌であると診断された場合に、念のため遺言書を作成しておき、必要がなくなれば、撤回したり、書き換えたりするといったことも考えられます。

遺言を法的に有効なものとするためには、民法で定められた方式に従った「遺言書」を作成する必要があります。

遺言が無効の場合、遺産相続は、遺言が無い場合と同様に法定相続になってしまうため、遺言書の作成は、私たち弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

自筆証書遺言自筆証書遺言は、文字通り、遺言をする人が自筆で遺言書を作成する方法です。

自分だけで作成でき、費用もかからないのがメリットですが、民法所定の方式を守って作成しなければ、無効とされてしまうため、作成後は、専門家である弁護士のリーガルチェックを受けることをお勧めします。

民法の改正によって、自筆要件が緩和され、保管制度が新設されるなど利用しやすくなったため、万が一に備えて、早めに遺言書を作成する場合など、遺言書を書き換えたり、撤回する可能性が高い場合は、自筆証書遺言を選択する方がベターなケースもあります。

公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場において、公証人(国の公務である公証事務を担う公務員)に遺言書を作成してもらう遺言です。

自筆証書遺言と異なり、費用がかかる(弁護士費用のほかに公証人に支払う費用が必要になります)という面はありますが、自筆証書遺言のように形式不備によって無効となるおそれはなく、偽造・変造のおそれもない等、遺言の執行の場面での確実性の高さから、一般的には、公正証書遺言を選択されることをお勧めします。

遺留分請求遺留分とは、相続に関する期待権のようなものを保護する趣旨から、被相続人(故人)の遺産の内、一定の範囲の相続人のために最低限保障されている割合、取り分のことをいいます。

遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や、父母が先に亡くなっている場合は祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分として請求できる割合は、配偶者と子については、法定相続分の2分の1、直系尊属については法定相続分の3分の1の額と定められています(民法1042条)。

そして、遺留分が認められている相続人には、「私の遺留分については私に渡すように」と求める権利があります(遺留分侵害額請求権)。

遺留分侵害額請求権は、権利者が何もしなくても自然に発生するものではなく、遺言等により財産を相続した人に対して、遺留分侵害額請求をする旨の意思表示をしなければなりません。

遺言者は、遺留分権利者に相続させないという遺言をすることはできますが、権利者が、遺留分侵害額請求権を行使した場合、結果として、遺言内容とは異なる相続になるというリスクを背負います。

なお、遺留分侵害額請求権は、相続開始の事実と自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいは、それらを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎるまでに行使しなければ、時効で消滅してしまいますので、ご注意ください。

相続放棄

相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である負債も相続することになりますので、被相続人にさしたる財産が無いが多額の借金がある場合、そもそも相続しない、相続放棄という選択をすることになります。

財産はあるのだが借金もあるようで、差引プラスなのかマイナスなのかわからない場合には、限定承認といって、相続財産の限度でのみ借金などのマイナスの相続をするという手続をとることもあります。

いずれの手続も、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりませんので、被相続人に借金がある場合には、注意が必要です。

ただ、サラ金などの高利貸しからの借金があるからといって、マイナスだと断じてしまうのは早計です。

長期間の取引を継続している場合には、多額の過払い金が発生しているケースがあるからです。

相続人のご依頼がありましたら、お亡くなりになられた方の取引履歴を取り寄せ、過払い金が発生している場合には、その回収をすることも可能です。

まずはお気軽にご相談下さい。

解決事例

資産家の独居高齢者が、体調を崩し入院する直前の時期に、無断で知人に養子縁組届出をされた事案において、その高齢者を代理して養子縁組無効確認請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て、養子縁組を解消した事例。

自筆証書遺言書の末尾に「遺産に残余がありましたら、(1)A病院のB先生、(2)C自治会、(3)D市に対して、適当に寄付してください」という不明確な内容の遺言条項があったために、遺言執行者が、残余遺産の相続人への払渡を拒否していた事案において、相続人を代理して遺言執行者に対して、残余遺産の払渡を求める訴訟を提起し、上記遺言条項の無効を確認の上、残余財産の払渡を受ける訴訟上の和解を成立させた事例。

配偶者も子もなく亡くなった被相続人の遺産について、被相続人のきょうだいである相続人の内1名の依頼を受けて、他の相続人の調査、他の相続人への説明と交渉、被相続人の遺産の調査と換価などを行い、法定相続分に則った円満な遺産分割協議と遺産の分配を実現した事例。

相続人間での遺産分割が未了の不動産について、高齢の相続人の1人が、不動産業者に言われるままに、他の相続人の承諾を得ないまま代表相続人として売買契約を締結していた事案において、相続人全員の依頼を受けて交渉し、他の相続人の同意を得ずに締結した契約は法的に問題があることを主張することによって、買主と仲介業者との間で訴外の和解により、不動産売買契約の合意解除と、仲介手数料支払義務がないことの確認を認めさせた事例。

被相続人である親が、ほぼ全ての遺産を配偶者に相続させるという遺言をしていた事案において、相続人である子の1人の依頼を受けて、遺産の調査を行った上で、遺留分減殺請求を行い、交渉により十分な価額賠償(金銭での支払)を受けた事例。

非嫡出子であることを理由に遺産分割協議で大幅な譲歩を迫られていた相続人から依頼を受け、遺産分割調停に取り組んだ結果、法定相続分の確保がなされた事例。

内縁の妻がいる男性が死亡し、当該男性の親族が内縁関係を認めずに死亡退職金の受取人が誰であるかが争われた事案において、内縁の妻の依頼を受け、内縁関係を立証し、死亡退職金等の支払いを受けた事例。